下の図は地球が太陽の周りを回っている模式図です。地球はぐるぐると自転しながら太陽の周りを公転していますが、365回ほど自転すると(一年たつと)また元の位置に戻ってきます。

さて、この太陽系の外側の広大な宇宙にはたくさんの星があって、それらはあまりにも遠くにあるので私たちから見るとずっと同じ方角にあって動くことはありません。そしてその星々は各部分部分でいろんな形を表しているように見えますので、昔の人はそれらに名前をつけて「星座」と呼びました。現在では天球を88に区画してそれぞれを星座としています。(星座を構成する星々は実際にその形に並んでいるわけではなく、それぞれ全く異なる距離の先に存在する星々が地球から眺めると偶然その形になって見えているだけです。)

天球とは:

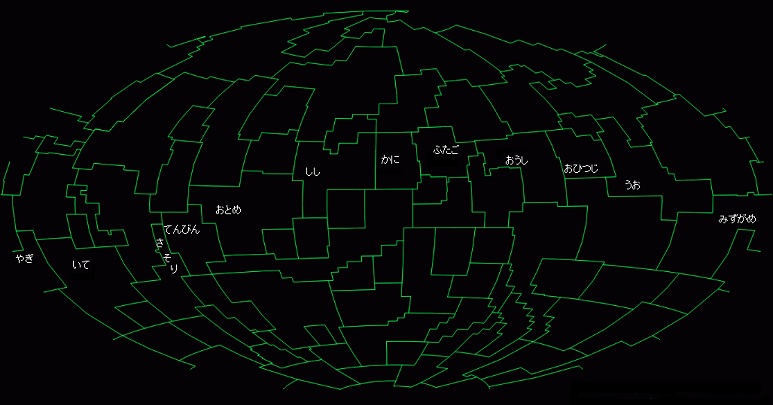

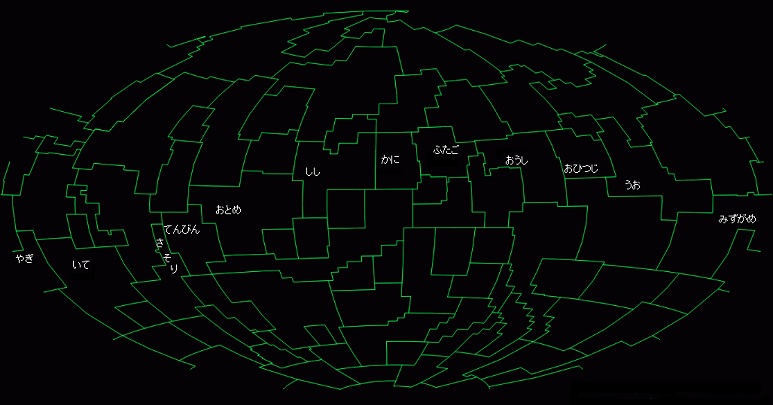

私たちが巨大な宇宙という球体の中心にいて内側から眺めていると考えると、星々はその巨大な球面の内側に張り付いている無数の明るい点のように見えます。そのように考えて描かれたものが「天球図」です。球面を表すのですから、世界地図と同じように周辺が歪んだ形で表されます。星座早見盤などにも使われているものです。

地球と太陽を結ぶ線を考えてください。その線を太陽の向う側へずっと延ばしていくと、その先は季節が移るにしたがってぐるっと天球を一周することになります。地球から見ると太陽が一年かけて天の道を動いているように見えますので、この天の道を黄道と呼びます。

星座占いではその黄道にそって存在する(地球から見て太陽の方向の先に見える)季節ごとの星座を黄道十二宮といいます。

天球の88の星座区画と黄道上に並ぶ星座

さそり座といて座の間にあるへびつかい座は占いでは古代からの設定に従ってふつうは無視されています。

冒頭の図を思い出してください。

図には黄道十二宮をそれぞれの方角に示しました。図では近くにあるように見えますが、実際にははるか遠くに存在する星々です。

さて、図の冬を例に取ってみましょう。昼間に空を見上げると、それは赤い矢印の方をを見ることになるわけですから、太陽の方向のずっと先にある"いて座"や"やぎ座"は当然明るい空の中に目視することはできません。一方、夜には灰色の矢印のように太陽の反対側の暗い空を見ることになるわけですから、"ふたご座"や"かに座"などたくさんの星座を見ることができます。そして夏にはこの見える方向と見えない方向がまったく逆になるというわけです。簡単にいうと、冬には図の右半分、春には向う側、夏には左半分、秋には手前側に示した星座が見えやすくなります。

季節によって見える星座が異なるのはこのような理由によるものです。

注意:黄道十二宮星座占いは太陽がどの星座の方角に位置するかを基にするものです。したがって、その星座の季節には却ってその星座は太陽の光によって隠されているので見ることができません。

例えば"いて座"の季節に該当する12月の日没後に東から上ってくる星座は"ふたご"、"かに"、"しし"、"おとめ"、"てんびん"と移っていきますが、そのあたりで夜が明けますから結局"いて座"を見ることはできません。

自分の誕生日の星座を夜の早いうちに目にするには誕生日の3〜4ヶ月前が見ごろということになります。

参考:西洋占星術では一年をおおよそ次のように分けます。

やぎ座 12/22〜1/19

みずがめ座 1/20〜2/18

うお座 2/19〜3/20

おひつじ座 3/21〜4/19

おうし座 4/20〜5/20

ふたご座 5/21〜6/21

かに座 6/22〜7/22

しし座 7/23〜8/22

おとめ座 8/23〜9/22

てんびん座 9/23〜10/23

さそり座 10/24〜11/22

いて座 11/23〜12/21

これらの期間は太陽の位置によって厳密に決まっているのではなく、1年が12等分されるように按配して定められたものです。

|